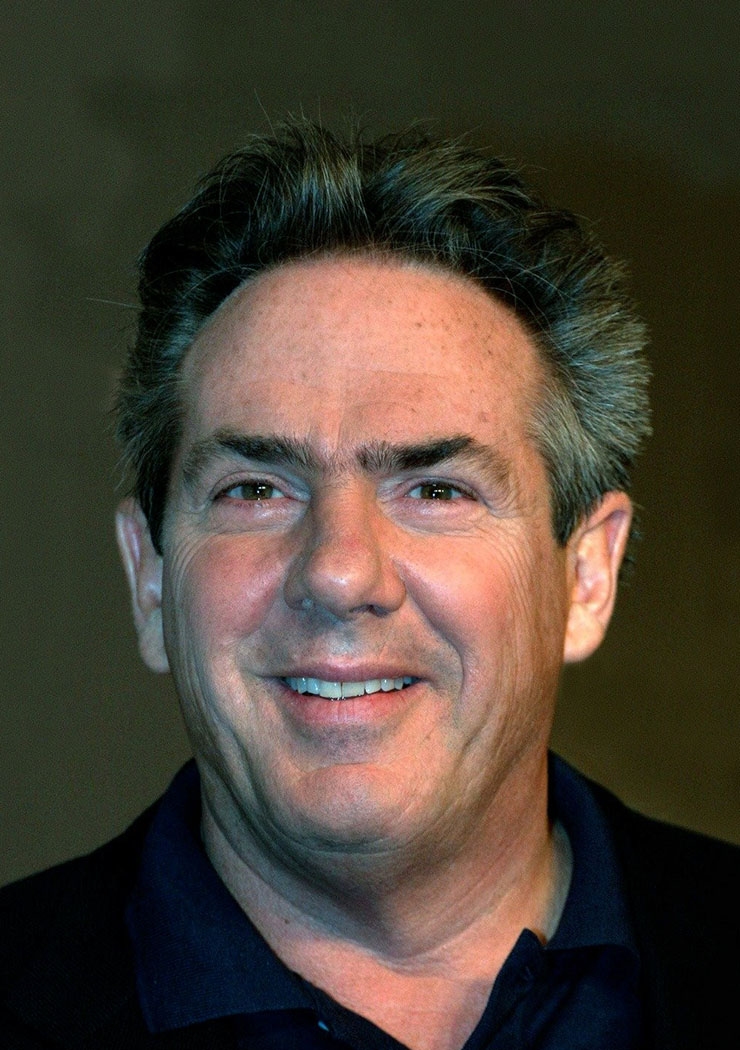

Mickey Rourke possède sans doute l’une des carrières les plus singulières d’Hollywood. Au milieu des années 80, alors qu’il n’a qu’une trentaine d’années, il est l’un des acteurs les plus sollicités au monde… Début des années 90, épisode boxe et traversée du désert, avant de revenir bien plus tard dans Sin City et surtout The Wrestler de Darren Aronofsky.

Déjà les plus grands

Dès ses débuts, en 1981, il attire l’attention de Michael Cimino qui lui offre un petit rôle dans La porte du paradis (avant de le faire tourner de nouveau à deux reprises). Lawrence Kasdan utilise son talent pour arbitrer le duel entre William Hurt et Kathleen Turner dans La fièvre au corps et Steven Spielberg lui propose de tourner dans 1941. Mais c'est Francis Ford Coppola qui lui donne son premier rôle important, celui de « Motorcycle Boy », dans Rutsy James en 1983. L’année suivante, Mickey Rourke entre dans sa trente‑deuxième année. Michael Cimino, qui a mis quatre ans pour se remettre de l’échec colossal de La porte du paradis, lui propose alors d’incarner le rôle principal de L’année du dragon.

1985 : l'année du Dragon

Vieilli, cheveux grisonnants, Rourke prête ses traits à Michael Kovacks, un flic de San Francisco bien décidé à nettoyer la ville des mafieux de Chinatown. Film sublime sur la quête de l’origine (les Américains de pure souche n’existent pas nous dit Cimino), L’année du dragon reçoit lors de sa sortie de violentes critiques de la part de la communauté asiatique américaine. Nouveau coup dur pour Cimino, qui ne reviendra derrière la caméra que six ans plus tard pour tourner un remake de La maison des otages. À nouveau, il confie le rôle principal à Mickey Rourke. La comparaison entre Rourke et Cimino est instructive : non seulement parce que le réalisateur de Voyage au bout de l’enfer en fera son acteur fétiche, mais aussi parce que tous deux, personnalités à part et géniales de l’industrie hollywoodienne, verront leur élan brisé.

Montée en puissance

Au milieu des années 80, Mickey Rourke est devenu une superstar. Adrian Lyne achève d’en faire un sex‑symbol en le propulsant aux côtés de Kim Basinger dans le sulfureux 9 semaines et demi, film clipesque caractéristique de la décennie. En 1987, Rourke enchaîne avec L’Irlandais dans lequel il joue magnifiquement le rôle d’un terroriste saisi par le doute, puis Barfly, un film sur l’alcoolisme aux côtés de Faye Dunaway. Enfin, Angel Heart, l’un des chefs‑d’œuvre d’Alan Parker où il donne la réplique au Diable lui‑même en la personne de Robert De Niro. Après Homeboy et Johnny Belle Gueule en 1989, puis La maison des otages de Michael Cimino (1990), sa carrière prend un tournant capital.

L'appel de la boxe

En 1991, Rourke, passionné de boxe, décide de quitter les plateaux de cinéma pour les rings et devient professionnel du ring. La métamorphose est immédiate : le nez cassé, les arcades gonflées, Mickey Rourke n’est plus que l’ombre de lui‑même. Afin d’arrondir ses fins de mois, il fait quelques apparitions dans des téléfilms américains qui ne lui laissent pas vraiment le temps de s’exprimer pleinement. Il a changé. Pire, il est méconnaissable. En 1995, il met un terme à sa carrière de boxeur et tente de revenir bien maladroitement dans l’industrie du cinéma. Mais le temps a passé et le surdoué des années 80 a laissé la place à un homme blessé et défiguré que les maquillages et autres trouvailles chirurgicales ne parviennent pas à masquer. D’autres jeunes loups ont déjà pris sa place et l’ont surpassé. On le voit alors dans Double Team de Ringo Lam face à Van Damme, et dans quelques sombres navets.

Retour en grâce

Années 2000. Robert Rodriguez, l'acolyte de Tarantino qui avait sorti John Travolta de sa torpeur cinématographique avec Pulp Fiction, le fait tourner dans Desperado 2 : il était une fois au Mexique. Un film après l'autre, revoilà Rourke sur les plateaux de tournage. C'est le retour de la dernière chance. Après Man on Fire et Domino de Tony Scott (qu'il devrait retrouver prochainement dans Hell's Angel et Potsdamer Platz) et Sin City (en attendant le deuxième opus), il expose littéralement dans The Wrestler en 2009. On le croyait mort et enterré à jamais, le phénix renaît de ses cendres dans une sorte de mise en abyme de sa propre vie signée Darren Aronofsky (Requiem for a Dream). Dans la peau d'un catcheur vieillissant de retour sur le ring, Rourke envoie au tapis tous les préjugés et se prête au jeu du documentaire et de l'introspection. Aronofsky le filme de près, sous toutes les coutures, sous toutes les sutures. Après quinze années d'absence, il n'est plus le même. Mais pas moins bien, c'est certain.