Merteuil saison 1

Merteuil, disponible depuis quelques jours, est la deuxième série française événement lancée sur HBO Max après Une amie dévouée avec Laure Calamy. Composée de 6 épisodes de 52 minutes, écrite par Jean‑Baptiste Delafon et réalisée par Jessica Palud (Les yeux fermés, Revenir, Maria), cette première saison est bien entendu librement inspirée du roman Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos.

Le récit initiatique démarre sans préliminaires : humiliée par Valmont, la jeune Merteuil perd son honneur et son rang. Ivre de colère, elle se lance dans une vertigineuse ascension, défiant toute morale et tout pouvoir, des bas‑fonds libertins jusqu’à la cour de Louis XV. Au bout de sa lutte pour la liberté, un choix l’attend, déchirant, entre l’amour et la vengeance.

Sensuelle, énigmatique et esthétisante, cette première saison explore une autre facette des personnages des Liaisons dangereuses avec une ambition claire : proposer une nouvelle lecture, beaucoup plus féministe et « moderne » du roman de Pierre Choderlos de Laclos.

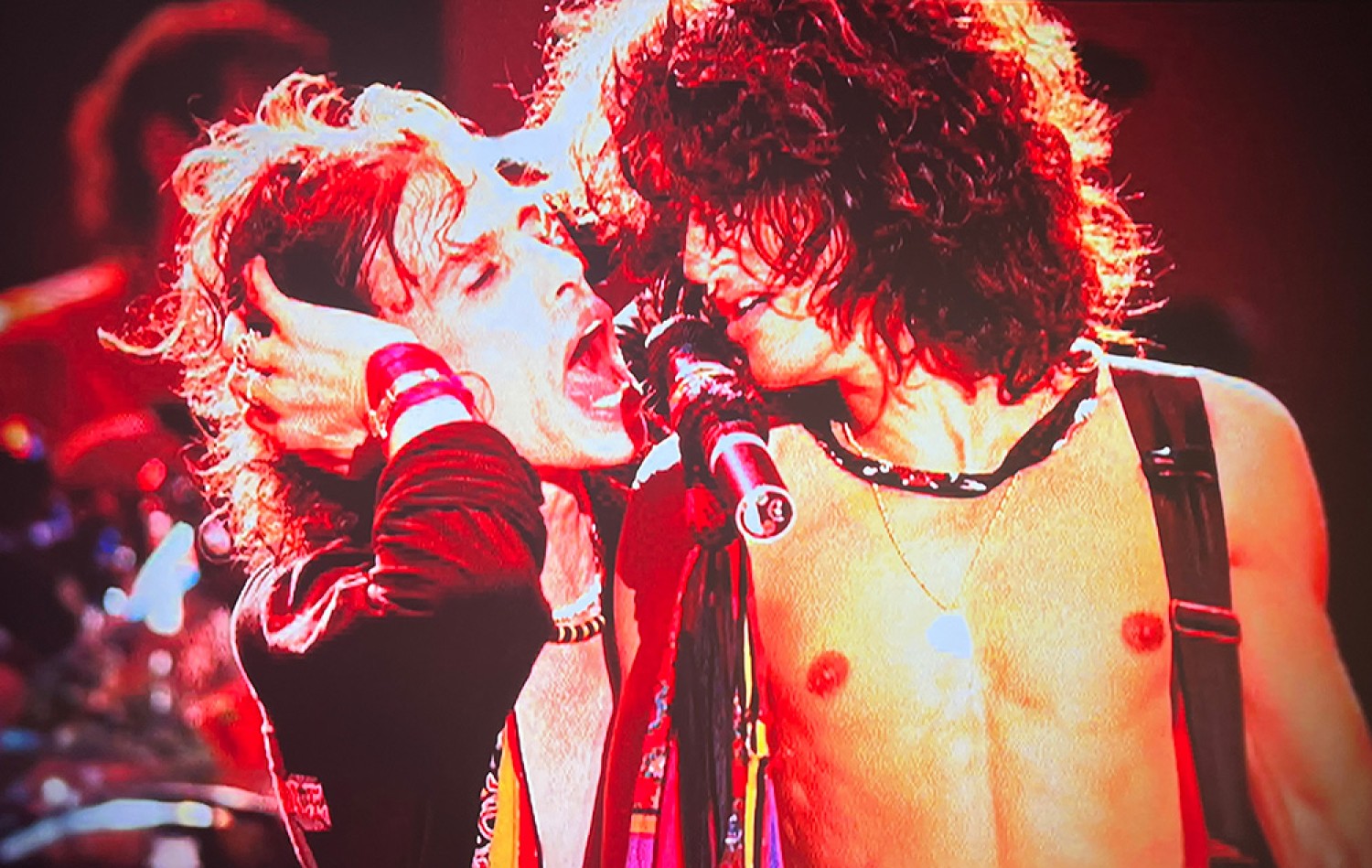

© Caroline Dubois / HBO Max

Honneur aux femmes

À l’écran, il est vrai que le casting féminin ‑le duo Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil)/Diane Kruger (Madame de Rosemonde)‑ surclasse de très loin son pendant masculin. Vincent Lacoste (Vicomte de Valmont) et Lucas Bravo (Comte de Gercourt) donnent l’impression de constamment chercher, et nous avec eux, ce qu’ils font là.

Il faut dire que certains partis pris scénaristiques n’aident pas, comme l’atténuation drastique de la cruauté du roman initial (on se demande bien pourquoi) et le ridicule de certaines scènes. La séquence du duel où le personnage de Vincent Lacoste se laisse distraire, en plein affrontement mortel, par l’odeur de l’écorce d’un arbre qui lui rappelle un souvenir sensuel, vaut son pesant de cacahuètes.

© Caroline Dubois / HBO Max

Duel au sommeil

Un peu gênant aussi ces scènes où, dans le regard de très jeunes acteurs, on devine qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qu’ils récitent lorsqu’ils évoquent sexualité et sensualité. La réalisatrice n’est pas mieux inspirée lors des séquences de duel, d’une rare platitude.

Au final, la seule modernité tant espérée se trouve davantage dans le discours que dans la forme. Discours qui, au fil des épisodes, finit par s’étioler en même temps que l’érotisme, façon feuilleton de seconde partie de soirée des années 90. Malgré les décors somptueux, l’ennui nous gagne et finit par avoir raison de notre premier élan de curiosité.