Tous au Larzac

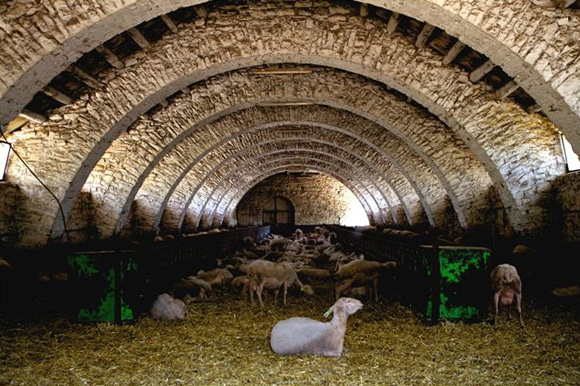

C'est l'histoire d'une contrée minérale et dépouillée, une terre qui, dans les années 70, paraissait inexplorée et lointaine pour Paris et ses notables. Ce n'était pas un fossé, mais un gouffre qui séparait la capitale française ‑ou même les grandes villes de province‑ du Larzac, haut plateau du sud du Massif central évoquant les grandes plaines de l'Amérique profonde. Austère et majestueux, mais c'était un autre monde.

C'est pourtant là, dans cet espace quasiment désert, que s'est jouée l'une des luttes les plus emblématiques du XXe siècle en France. Étrange paradoxe. Peu peuplé, le Larzac a résisté avec toute sa force, toutes ses forces vives, s'élevant contre la décision de l'État d'agrandir, dès 1971, le camp militaire. Ce qui signifiait exproprier des paysans, éleveurs de brebis à mille lieues des grands exploitants beaucerons. Mobilisés face à l'ennemi, les paysans se font la promesse de ne jamais céder leurs terres : pendant dix ans, jusqu'à l'élection de Mitterrand, ils mèneront une résistance non‑violente et redoubleront d'intelligence pour protéger leur patrimoine, rejoints par bon nombre de militants de gauche. Ces paysans, catholiques pratiquants et votant à droite, s'uniront aux Mao, aux hippies, aux étudiants de Mai 68 venus les soutenir, pendant ces dix années de combat. Et sortiront profondément changés de ces rencontres extraordinaires.

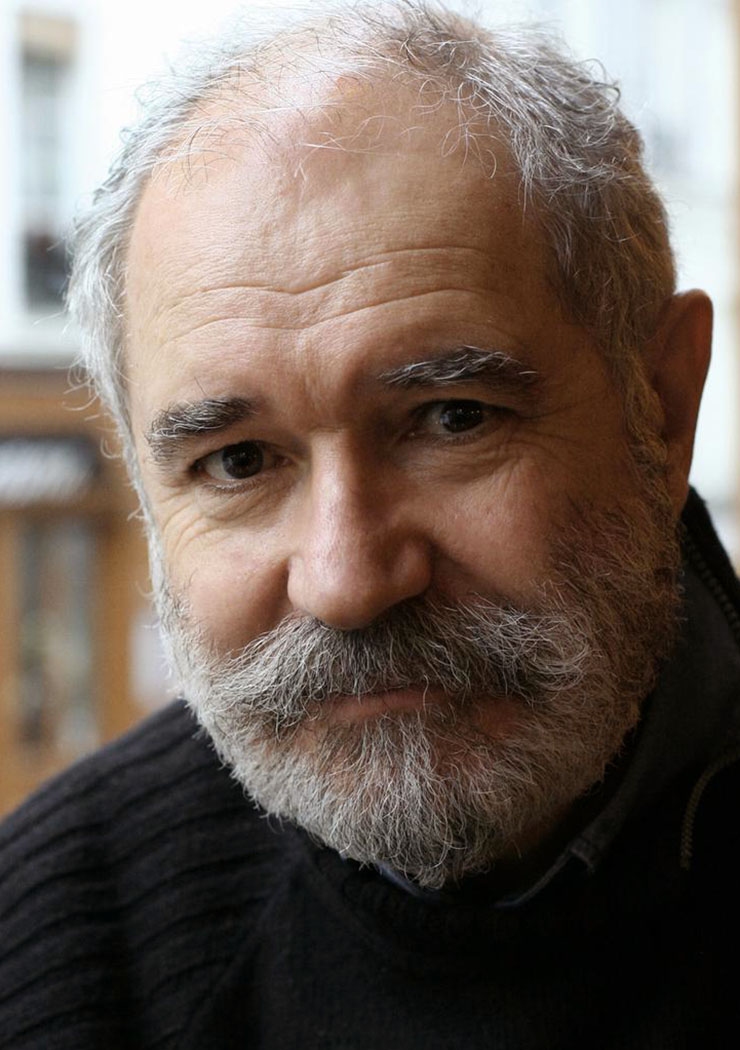

C'est cette histoire unique, à la fois de résistance et de métamorphose, qu'a restituée le documentariste Christian Rouaud, sensibilisé à cette cause depuis ses années d'étudiant à la Sorbonne (il y a vécu Mai 68) et qui avait déjà traité de la lutte ouvrière à Besançon au début des années 70 dans le documentaire Les LIP, l'imagination au pouvoir.

Cinéphile, cet ancien professeur ne s'est pas contenté d'assembler les propos de ses protagonistes de manière linéaire. Ces témoignages, il les agence, les imbrique, respectant une trame « scénaristique » mise en place après une première phase colossale de collecte d'interviews, réalisée deux ans avant le tournage. Dramatisation, recherche de l'émotion originelle, caractérisation des personnages, rebondissements (notamment via l'utilisation d'images d'archives), suspense et happy end : on est bel et bien au cinéma, dans la fiction du réel. L'effet est saisissant : ils ont beau être plusieurs, les paysans racontent la même histoire, tour à tour, comme si une seule et même voix s'élevait de cet ensemble.

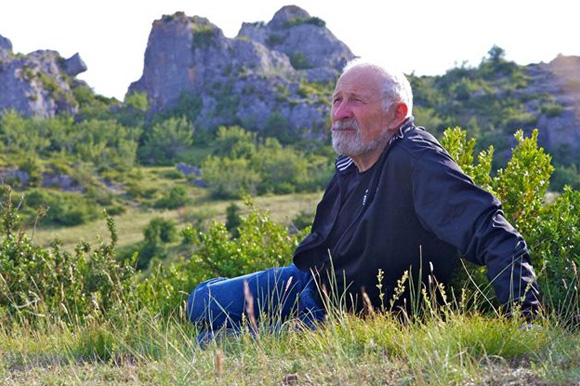

Et, pour renforcer la dramaturgie du récit et la cinégénie des lieux, Rouaud reprend les archétypes du western et les applique à son film, en digne amateur du genre. Cavalier solitaire, vautours planant dans les airs (exprimant à la fois la menace sourde et le désir de liberté, et donc d'affranchissement), paysages évoquant ceux de l'Americana, révolte des opprimés face aux puissants… À la recherche du beau, dans la nature et dans l'homme, le réalisateur soigne ses plans, met en scène discrètement, sublime par petites touches le réel sans le bouleverser.