Polanski s’est en effet forgé, en cinquante ans de carrière, une filmographie impressionnante : Répulsion, Rosemary’s Baby, Le bal des vampires, Chinatown, Le locataire, Le pianiste… Grand prêtre de l’étrangeté psychologique et du huis clos surréaliste (voir Cul‑de‑sac), le réalisateur de La neuvième porte ou plus récemment de Carnage, a su développer un univers personnel peuplé de personnages schizophrènes et inquiets, et a tout simplement réinventé le cinéma de la peur.

Après les courts métrages, le coup de maître

Né de parents juifs polonais en 1933, le jeune Roman Polanski passe son enfance et son adolescence en Pologne. À Lodz, où il intégrera une fameuse école de cinéma, il réalise ses premiers courts métrages dont Deux hommes et une armoire en 1958, dans lequel il établit déjà sa griffe. Grand admirateur de Ionesco, Beckett et Kafka, Polanski ne cessera dès lors de cultiver l’art du décalage, de l’absurde (dans ce film, deux hommes sortent de l’océan avec une immense armoire) et une ironie grinçante qui irrigueront chacun de ses films. En 1962, il signe son premier long métrage. Son titre, Le couteau dans l’eau, sonne comme un programme esthétique : coincé dans un bateau, un couple recueille un jeune éphèbe au charme troublant. Ambiance claustrophobique, tension croissante, Le couteau dans l’eau est d’emblée un coup de maître.

Le terreau de la folie

Trois ans plus tard, il réalise Répulsion et offre à Catherine Deneuve le rôle de Carol, une manucure ordinaire sombrant peu à peu dans la folie. « Tout le début de Répulsion, explique Polanski, est volontairement conçu pour amener très lentement à la fraction de seconde saisissante où Carol a sa première hallucination véritable. Elle aperçoit brusquement, dans la porte de l’armoire à glace qu’elle est en train de refermer, la silhouette d’un homme menaçant dans un coin de sa chambre ». À mi‑chemin de l’horreur psychologique et du huis clos cérébral, ce film contient les prémices du programme esthétique de Polanski, et lui permet aussi de convaincre la MGM de lui confier un budget important afin de tourner Le bal des vampires en 1967.

Les débuts à Hollywood

Avec Le bal des vampires, Polanski s’attaque au mythe des suceurs de sang et le dynamite de l’intérieur. Parodie intelligente, ce film fourmille d’idées désopilantes, du vampire gay à la petite vie des juifs d’Europe Centrale. Le long métrage obtient un succès important, et surtout, lui ouvre les portes tant convoitées de Hollywood. Pour ses débuts américains en 1968, Polanski est engagé pour tourner l’adaptation cinématographique d’un best‑seller d’Ira Levin, Rosemary’s Baby. « Dans un film fantastique ou de science‑fiction, on peut raconter tout ce qu’on veut, pourvu que ce soit motivé d’une manière réaliste. Mais quand on montre les soucoupes volantes qui atterrissent ou les petits hommes verts, tout fout le camp et on décroche ». Partant de là, Polanski choisit de modifier la fin du roman (la nature satanique du bébé était avérée), et laisse planer le doute sur le récit (Rosemary est‑elle enceinte du fils du Diable ou s’agit‑il de simples hallucinations ?). Après le refus de Warren Beatty et de Robert Redford, John Cassavetes écope du rôle et Mia Farrow prête ses traits à Rosemary. Le film est une réussite et vaut même à Polanski une nomination aux Oscars.

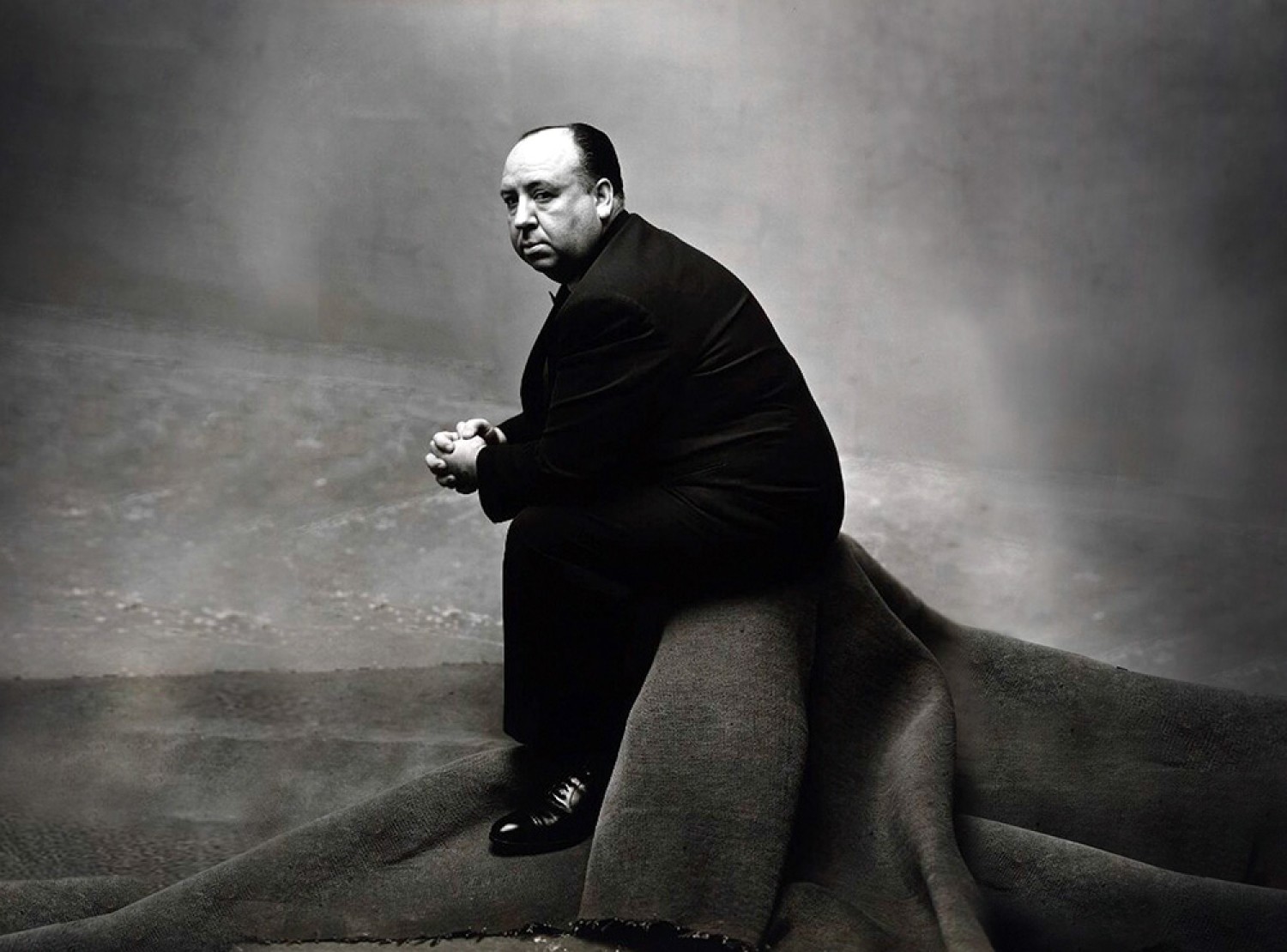

Jack Nicholson et Faye Dunaway dans Chinatown (1973)

Tess et les autres

En 1971, il signe une version violente du Macbeth de Shakespeare, puis What ?, une comédie adaptée de la bande dessinée de Playboy : Little Annie Fanny. En 1974, il revient sur le devant de scène. C’est Chinatown. Avec l’aide de Faye Dunaway et de Jack Nicholson, il revisite le film noir hollywoodien. En 1976, il retourne au huis clos schizophrénique avec Le locataire qu’il tourne à Paris (un homme s’identifie peu à peu à la précédente locataire de son appartement qui s’est jetée par la fenêtre) et adapte en 1978 Tess, le roman éponyme de Thomas Hardy. « Je dois avouer qu’après Tess, j’ai sérieusement songé à ne plus faire de cinéma. Je ne ressentais plus le besoin de faire des films », avoue Polanski. Dès lors, pour lui, s’ouvre une ère difficile, où malgré quelques réussites (Frantic et Lune de fiel), le succès public le boude. Son prochain film mettra de nouveau en avant sa femme, la comédienne Emmanuelle Seigner, accompagnée de Louis Garrel dans La vénus à la fourrure.