Certains retournèrent à un cinéma de divertissement tentant de retrouver le souffle des grands films hollywoodiens des années 30 et 40 (ce fut notamment le cas de Spielberg), tandis que d’autres décidèrent de repartir du matériau légué par les maîtres : Lang, Ford, Hawks et Hitchcock bien sûr.

L'obsession, déjà

Brian De Palma, lui, se lance dans le film maniériste et pose dès son premier « long » (Murder à la mod en 1968) les jalons thématiques et formels de son œuvre à venir. À travers l’histoire d’un meurtre vu sous trois angles différents, Murder à la mod dévoile déjà une obsession du voyeurisme, un goût pour la mise en abîme et le dédoublement de personnalité (poussé à l’extrême dans L’esprit de Caïn, où John Lithgow interprète quatre rôles différents), et enfin un autre de ses grands thèmes : l’horreur de la filiation dont Carrie est l’exemple le plus abouti.

Auteur et populaire

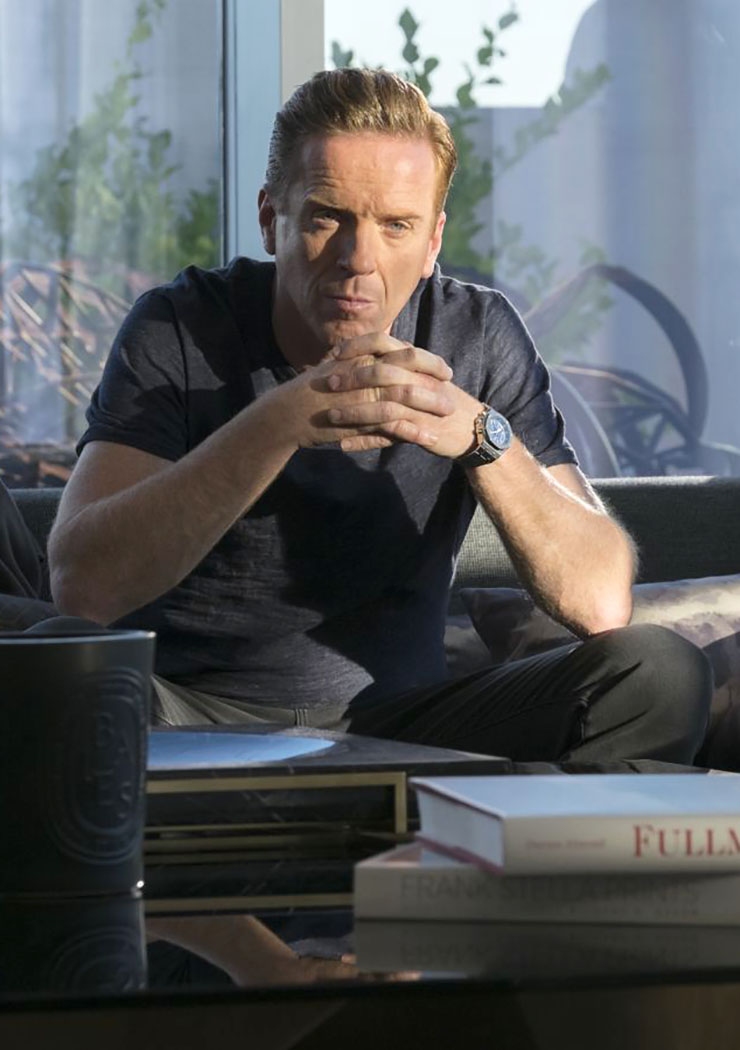

Au sein du système de production hollywoodien, De Palma occupe donc une position particulière : véritable auteur (l’homme construit depuis plus de quarante ans ans une œuvre parfaitement cohérente et singulière), il est aussi un cinéaste populaire capable de s’approprier un film de commande conçu pour le grand public (Mission impossible). Fasciné par les multiples possibilités du langage cinématographique (split‑screen dans la plupart de ses films, plan‑séquence dans Le bûcher des vanités, dilatation temporelle poussée à l’extrême), il n’est pas une de ses réalisations qui ne contienne une séquence éblouissante et virtuose, proche du morceau de bravoure : la scène du filin dans Mission impossible, la destruction de la salle de bal dans Carrie, le meurtre d’Angie Dickinson dans l’ascenseur de Pulsions, l’ouverture en plan‑séquence de Snake Eyes (sublime), ou encore la terrible torture de Pacino et de son collègue dans Scarface.

Un genre : le psycho-thriller

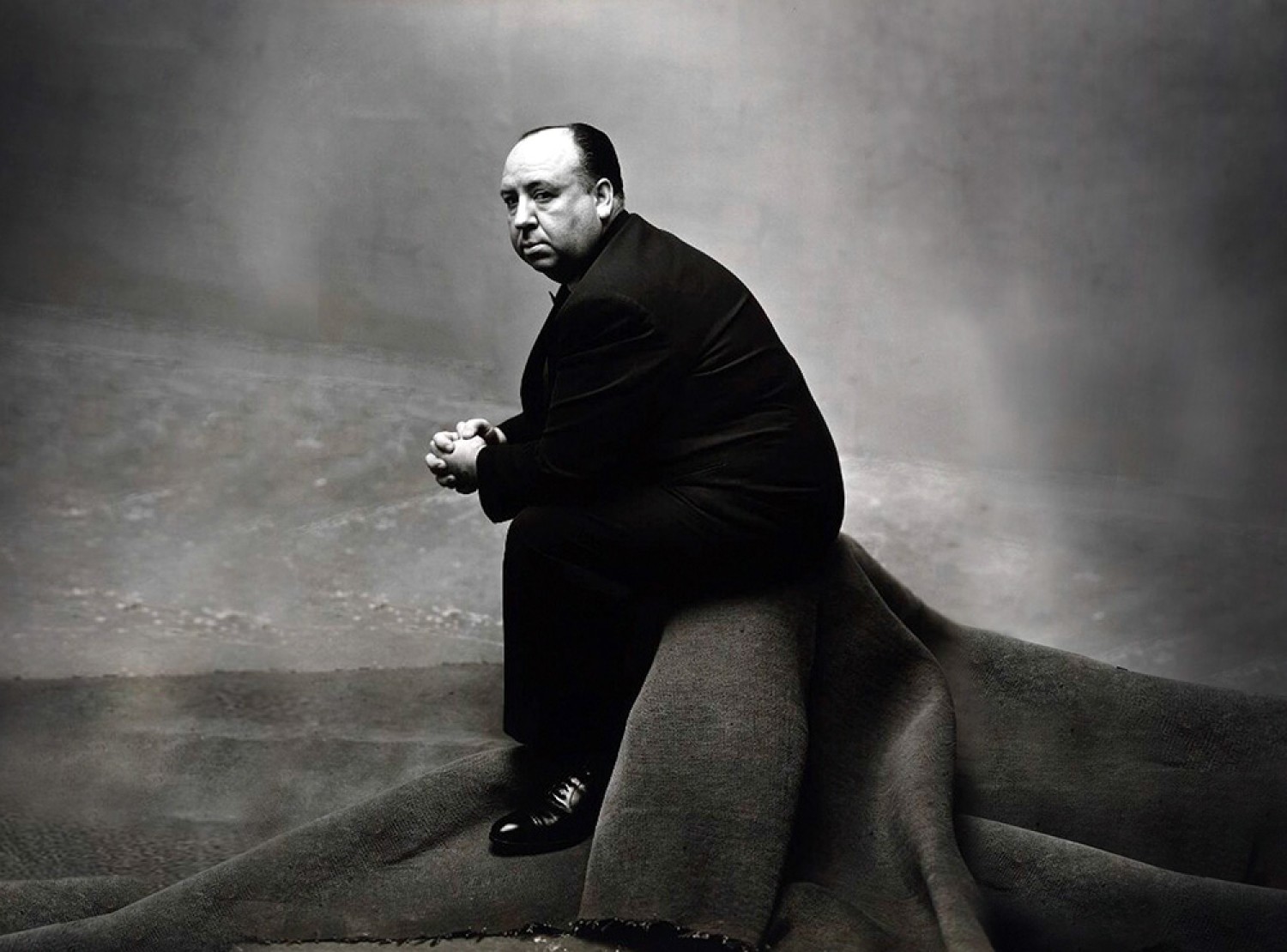

Jusqu’à Body Double en 1984, la plupart des films de De Palma appartiennent au genre psycho‑thriller, porté à maturité par Alfred Hitchcock en 1960 avec Psychose. « Psycho », parce que le meurtrier souffre souvent de troubles psychiques graves ; « thriller » car le héros depalmien est immanquablement une victime potentielle et doit sans cesse faire preuve de son innocence, thème hithcockien par excellence. Même Scarface, variation écarlate du film homonyme de Howard Hawks (1931), qu’il signe en 1983, vire au psycho‑thriller tant son héros, Tony Montana (Al Pacino), est gagné par la paranoïa et fait peser sur ses proches une menace permanente.

Thèmes de prédilection

De 1984 à 1992, Brian De Palma s’éloigne provisoirement du genre, même s’il continue d’approfondir ses thèmes de prédilection. Il adapte d’abord les aventures « prohibées » d’Elliot Ness (Les Incorruptibles), donne sa propre version de la guerre du Viêtnam (Outrages avec Michael J. Fox et Sean Penn), puis porte à l’écran un best‑seller de Tom Wolfe (Le bûcher des vanités avec Tom Hanks, Melanie Griffith et Bruce Willis). À l’exception d’Outrages et du Bûcher, tous les films de De Palma se présentent comme des variations de grands classiques du cinéma, en priorité ceux d’Alfred Hitchcock, son maître. Pulsions et Obsessions travaillent autour de Vertigo, Body Double prend comme point de départ Fenêtre sur cour, tandis que Blow Out décalque l’argument initial du Blow Up de Michelangelo Antonioni (1967). Du cinéaste allemand Fritz Lang, De Palma a surtout retenu l’obsession du contrôle et de la manipulation, qui se traduit par le comportement systématiquement voyeuriste de ses héros, à l’image de ses bad guys (Swann dans Phantom of the Paradise, Childress dans Furie, Travolta dans Blow Out), versions modernes du Docteur Mabuse.

Rachel McAdams et Noomi Rapace dans Passion (2013)

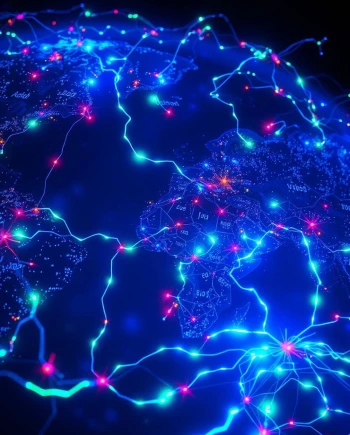

Le réseau avant l'heure

Une chose est sûre, dans les films de Brian De Palma, les individus ne cessent de se surveiller, de s’épier, via une armada de systèmes de contrôle et de caméras de surveillance. Même Tony Montana dans Scarface finira ses jours prostré dans un bunker entouré de moniteurs vidéo. Mais depuis l'échec de Femme fatale (2002), avec Antonio Banderas et Rebecca Romjin, De Palma peine à retrouver son souffle tant ses thèmes de prédilection sont aujourd'hui réels avec cette profusion de réseaux sociaux épieurs. Son dernier film, Passion, est annoncé dès demain 13 février au cinéma. Un film chaud comme la braise et manipulateur à souhait avec Rachel McAdams et Noomi Rapace.