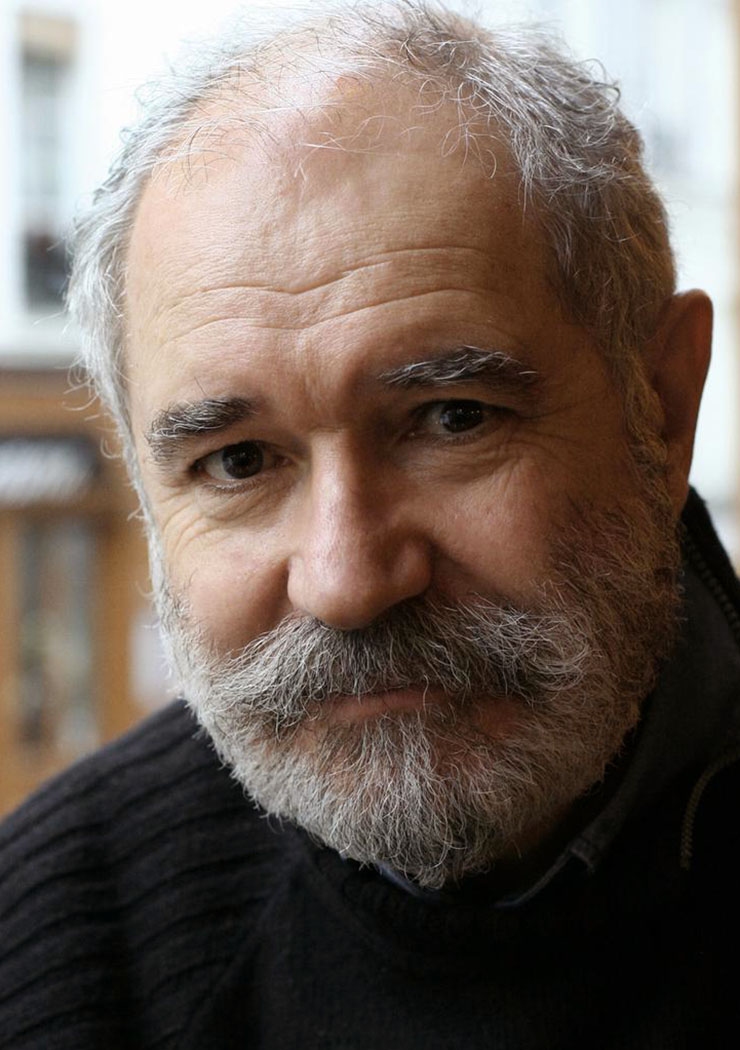

Little Jaffna s’inscrit dans la grande tradition des films d’infiltration. Cela vous permet aussi de présenter une communauté peu vue au cinéma, non ?

Exactement. En fait, la communauté tamoule de Paris est très discrète. Pour moi, c’était aussi une manière de la revisiter à travers un film de genre. C’est vrai que les gens connaissent toutes les ficelles des films d’infiltration, à partir de là, l’idée était de faire entrer le spectateur dans cette communauté qu’il ne connaît pas, en lui proposant une véritable plongée à l’intérieur.

Il y a quand même beaucoup de fiction ?

Bien sûr, oui : la mafia tamoule, c’est de la pure fiction. En revanche, les images d’archives que l’on voit dans le film sont de véritables archives. Je voulais à tout prix parler de cette guerre qui a fait plus de 70 000 morts en 2009. Un véritable génocide qui n’a pas été reconnu et dont on parle très peu. La situation actuelle des Tamouls est très compliquée : il y a encore des militaires, il y a encore de la répression là‑bas. Avec ce film, je voulais aussi mettre en lumière ce conflit qui a très peu de visibilité et dont les médias parlent, hélas, trop peu.

Que représente pour vous cette tache sur le visage de votre personnage ?

Le vitiligo ? Pour moi, c’est très important. Sans aucun dialogue, sans aucun mot, on comprend sa problématique dès qu’on entre dans le film. Il la porte comme un fardeau sur son visage. Il est à moitié Blanc, à moitié Tamoul. C’était essentiel, car dans le film, le thème du double est récurrent : dans la langue (le film parle français et tamoul), dans la religion (hindouisme et christianisme), et bien sûr dans l’identité du personnage pris entre deux cultures. Le vitiligo, c’est comme s’il portait un lac de larmes sur son visage, le fardeau qu’il traîne tout au long du film.

Que cette aventure vous a‑t‑elle appris sur vous ?

Bonne question. Justement, que je n’arrivais pas à choisir entre mes deux cultures. Qu’en fait, je n’y arriverai jamais, parce que je suis les deux. Alors j’ai décidé d’essayer de composer avec les deux. Parce qu’on nous dit souvent : il faut choisir. Soit t’es Tamoul, soit t’es Français. Et moi, j’ai envie de dire : je suis Français et je suis Tamoul ! Encore aujourd’hui, je suis dans un processus où j’essaie de jongler, de comprendre comment me construire avec ces deux identités.

Et entre les deux identités : réalisateur et acteur ?

C’est ma soif de jouer qui m’a poussé à écrire, et qui m’a permis de réaliser. Je suis devenu réalisateur un peu par défaut. Je voulais être acteur à la base. La réalisation m’est tombée dessus. Je ne pensais pas du tout faire ça. Je me suis juste écrit le rôle de ma vie, et j’ai découvert un nouvel univers : la réalisation. Cette première expérience m’a donné l’appétit de continuer dans cette voie. Quand tu es réalisateur, tu es maître de ton destin et c’est la grande différence avec le comédien. Un comédien dépend du désir d’un réalisateur, alors que quand tu es réalisateur, tu décides…

Mais vous vous êtes écrit tout de même des scènes pour « kiffer » en tant que comédien ?

Bizarrement, non. En fait, ce n’est pas pour me mettre en avant en tant que comédien que j’ai écrit le film. J’essaie d’être au service du récit, le personnage ne doit pas être au‑dessus de l’histoire mais au service de celle‑ci. Le film est la priorité. C’est comme ça que je l’ai écrit. D’ailleurs, mon personnage est un policier infiltré, quelqu’un de discret par essence. Sa mission, c’est d’observer. Ce n’est pas un personnage exubérant. Donc, faire une performance d’acteur avec ça…

Votre réalisation est assez particulière : très colorée, parfois prise sur le vif, mais avec des plans très cadrés, très réfléchis…

Effectivement. C’était très important pour moi d’avoir un mélange de deux styles de cinéma radicalement opposés : le cinéma du sud de l’Inde et le cinéma occidental. Le cinéma indien s’adresse à un public qui vient voir de l’extraordinaire et qui veut s’échapper du quotidien. En Occident, c’est presque l’inverse : on veut voir la réalité, aussi dure soit‑elle. J'ai essayé de mélanger les deux. Je parle d’une réalité très crue, mais à l’intérieur de ma mise en scène, je ramène de l’extraordinaire. Ça passe notamment par les costumes et les couleurs.

Souvent, dans un thriller ou un film noir, on s’attend à voir des teintes sombres, des vêtements noirs… Moi, au contraire, je disais à tous mes chefs de poste : « Je veux voir votre travail à l’écran ». Ça a été mon mot d’ordre durant tout le tournage, que ce soit pour le maquillage, les costumes ou les décors. Des couleurs partout pour compenser la noirceur de l’histoire. Pour moi, c’est ce qui est génial : les gens ont l’impression de voyager alors que mon histoire se passe à Paris !

Finalement, comment décririez‑vous votre film ?

C’est à la fois une fiction et un polar. Mais je joue avec le spectateur. Nous avons un pacte ensemble et je m’amuse beaucoup avec lui tout au long du film. À chaque fois, je détourne les attentes que l’on peut avoir d’un thriller d’infiltration classique. Le spectateur se dit : il va infiltrer un groupe, s’y attacher, finir par trahir la police… Eh bien, venez voir le film, parce que ce n’est vraiment pas ça qui se passe !